科研人员光催化合成公斤级氘代化学品

近日,中国科学技术大学团队提出了重水中氮杂芳烃发生氢氘交换的纳米光催化合成路线。在室温常压、可见光照射和惰性气体条件下,研究通过原子级钯分散的光催化剂(Pd1/TiO2),驱动了公斤级氘代化学品的绿色合成,并揭示了其中关键催化机制。氘作为氢的稳定同位素,具有重要的应用价值。氘代化合物的合成可以通过还原氘代、脱卤氘代、氢氘交换等方法实现。相比之下,氢同位素交换

研究人员在3D打印纳米材料增强聚氨酯柔性传感器领域取得新进展

随着信息时代的发展,人们对传感器的探测范围、灵敏度、稳定性和功能丰富度提出了更高的要求。对于特定条件下的应力、温度和气体等监测需求,传统传感器已无法满足实际需要,柔性可穿戴传感器近来年受到广泛关注。然而,制造高灵敏度和宽检测范围的柔性应变传感器仍受到来自材料技术和制造手段的巨大挑战。传统的制造方法如模具成型、热压、静电纺丝等,在功能柔性设备的生产中面临各种困

纤维素基功能材料提升被动式日间热管理

被动式日间热管理(PDTM)技术为低碳可持续发展提供了新路径,但现有单模PDTM材料难以解决太阳能季节性和地理分布变化带来的过冷问题。通过电加热或电致变色等主动方式补偿,会额外增加能耗,因此近零能耗的动态PDTM材料成为研究焦点。其中,双模式PDTM材料通过简单翻转切换便可解决过冷问题,但其核心问题在于冷热性能平衡——常用光热材料因固有的全光谱吸收特性,瞬间

邻苯二甲酸氢钾钝化埋底界面实现高效稳定钙钛矿太阳能电池

氧化锡(SnO2)是钙钛矿太阳能电池中具有潜力的电子传输层材料,但其溶液法制备的薄膜通常存在易导致非辐射复合的固有缺陷,限制器件性能并阻碍商业化应用。引入添加剂是降低电子传输层材料缺陷、提升载流子传输性能的有效策略。因此,深入理解其在埋底界面处的具体作用机制,对材料理性设计具有关键作用。近日,中国科学院上海高等研究院研究团队等,将邻苯二甲酸氢钾(KHP)作为

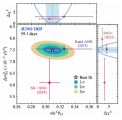

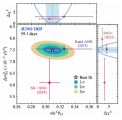

江门中微子实验发布首个物理成果

11月19日,中国科学院高能物理研究所发布江门中微子实验(JUNO)装置首个物理成果——提供了两个中微子振荡参数截至目前最精确的测量结果。构成物质世界的最基本的粒子有12种,包括6种夸克,3种带电轻子和3种中微子。它们的基本性质和相互作用由粒子物理的标准模型所描述。中微子被普遍视为通向标准模型之外新理论关键“门户”。弄清中微子质量和味混合的起源机制,是理解整

新策略实现稳定酸性二氧化碳电催化还原制甲酸

二氧化碳电催化还原反应,通常在碱性或中性条件下进行,伴随的碳酸化副反应会导致碳损失。这一反应在碱性和中性条件下生成的主要产物是甲酸根,进一步酸化处理可转化为甲酸。相比之下,酸性二氧化碳电催化还原可缓解碳酸化问题,直接生成甲酸。然而,强酸性反应环境易引发催化剂腐蚀、金属浸出和结构降解等问题,使催化剂的长期稳定性成为制约其实际应用的瓶颈。近日,中国科学院大连化学

“超临界二氧化碳光学发泡扩散板的研发及产业化” 项目顺利通过验收!

2025年11月4日,由山东道尔新材料科技有限公司承担的菏泽市科技创新突破计划 “超临界二氧化碳光学发泡扩散板的研发及产业化” 项目,在定陶区科技局组织的验收评审中顺利通过。此次验收受菏泽市科技局委托,汇聚政企学多方力量,标志着道尔化学在高端光学材料研发领域的技术实力获权威认证。定陶区科技局对此次验收工作高度重视,党委书记王怀堂、局长邵光儒、科长张伶亲临现场

发泡扩散板

2025.11.07

研究开发金属氢氧化物卟吩框架膜实现锂离子精准选择性保留

从盐湖水、地热卤水及海水中高效提取锂,是应对锂资源短缺问题的关键路径之一。传统分离方法因钠、钾等竞争性离子与锂在尺寸和电荷上高度相似,导致它们在分离膜中的迁移行为几乎一致,严重制约了锂的选择性与提取效率。近期,中国科学院青岛生物能源与过程研究所高军、杨丽君,联合山东科技大学王博研究团队,提出了一种创新的“反向提锂”方法,实现了近乎完美的锂离子选择性截留。与传

研究制备出优异电催化材料实现“一材双效”

高效稳定的催化是实现氢能转化突破的核心。理想的催化材料需要相对稳定的晶格骨架,应具备灵活的价态调控能力。超常规高压制备的AA′3B4O12型A位有序四重钙钛矿氧化物,其Aʹ位和B位可同时容纳易变价过渡金属离子,可在多格点之间形成强协同效应,实现价态调控、电子态耦合与晶格有序的有机结合,展现出良好的电催化性能。此前,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究

研究实现二芳基取代环丁烯酮的多样化动力学拆分

多种天然存在或人工合成的1,2-二芳基-3,4-二烷基环丁烷(DA2CBs)类生物活性分子,表现出抗癌、抗真菌和抗病毒活性。目前,已知的制备DA2CB型化合物的方法,多采用β-甲基苯乙烯的[2+2]环加成反应。然而,这类同二聚化反应尚无不对称版本问世,且反应产物多为反式构型,难以构筑含有两个不同芳基的产物;不对称转移氢化介导的动力学拆分策略,在实现多立体中心

研究揭示金属异构酶催化己糖氧化裂解新机制

糖类是细胞能量的主要来源,也是构成细胞结构的重要组成部分。其中,以己糖为代表的分子,通过碳-碳键断裂生成短链化合物,是其进入代谢网络并执行生理功能的重要途径。在初级代谢中,己糖的裂解反应通常通过己酮糖的反向醛缩或类转酮机制实现。然而,在化学多样性相对丰富的次级代谢领域,己糖裂解反应鲜有报道。近期,中国科学院微生物研究所等,解析了一种在次级代谢产物环烯酸菌素生

全固态金属锂电池固-固界面接触研究获进展

全固态金属锂电池具有高安全性和能量密度双重优势潜力,被视为下一代储能技术的重要发展方向。全固态金属锂电池“制造”和“运行”分别要经历“高”和“低”两种压力,在高压力下金属锂发生蠕变易引发电池短路,而在低压力下固-固界面会接触不良,金属锂负极本身的体积效应严重,循环中界面劣化问题严重。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究团队等,开发出拓扑强化负

复旦大学研究人员在温和条件下通过醇解实现聚酰胺的高效解聚

全球塑料消费量的不断攀升导致了严重的环境问题,尤其是“白色污染”的加剧。由于废弃塑料处置不当和回收不足,近91%的塑料被焚烧或填埋,不仅增加了温室气体排放,还导致微塑料向环境泄漏。为实现环境友好型经济,塑料回收已成为关注焦点,其中化学回收因其能将聚合物分解为单体并实现闭环循环而备受重视。聚酰胺(俗称尼龙)作为五大工程塑料之一,年市场规模超过850万吨,但其酰

研究开发出可热封的纤维素甲酸酯生物塑料薄膜

传统的石油基塑料薄膜因不可生物降解且回收率低,已对生态环境和人类健康构成严重威胁。因此,人们越来越关注开发绿色生物基塑料薄膜。纤维素具有良好的生物可降解性和特殊的线性柔性结构,成为制备生物塑料薄膜的理想材料。然而,纤维素基生物塑料由于耐水性差、缺乏热封性,其实际应用受限。中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研人员,在前期对木质纤维素熔盐水合物预处理及相关功能

研究发现新型高效抗肿瘤核酸适体药物偶联物

当前,抗体-药物偶联物(ADC)是肿瘤学领域发展最快的治疗方式之一。多肽-药物偶联物(PDC),作为下一代靶向抗癌药物,备受关注。核酸适体作为独特的靶向配体,凭借易于合成和修饰、免疫原性低、化学稳定性好及组织渗透快等优势,使核酸适体-药物偶联物(ApDC)成为癌症靶向治疗领域中颇具吸引力的策略。尽管ApDC已展现出良好的肿瘤靶向能力和抗肿瘤效果,但其临床转化

具有高效免疫保护作用的非洲猪瘟减毒毒株成功构建

非洲猪瘟(ASF)是对家猪、野猪和疣猪等具有高度传染性和致死性的出血性疾病。目前,非洲猪瘟缺乏安全有效的疫苗。近日,中国科学院微生物研究所、中国兽医药品监察所国家/WOAH猪瘟参考实验室、中国农业大学动物医学院等,构建出ASFV减毒毒株并以其作为候选疫苗模型,建立了一套安全性和有效性评价体系。研究以ASFV基因Ⅱ毒株HuB/HH/2019为骨架,利用CRIS

中山检测院三项科技成果通过评价两项达国际先进水平

8月末,广东省特种设备检测研究院中山检测院联合广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器仪表学会,在中山共同组织并主持召开三项重大科技成果评价会。此次评价的成果分别由中山检测院牵头或独立完成,涵盖承压设备、特种设备材料检测、电梯人才培养三大领域,其中两项核心技术达到国际先进水平,一项关键应用实现国际领先,一项总体技术达到国内先进水平。中山检测院项目《承压

常温下氢气异裂成功实现

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王峰团队联合意大利里雅斯特大学教授Paolo Fornasiero等,在光催化氢气异裂领域取得新进展,实现了常温下氢气异裂。加氢反应是化学工业中的重要反应之一,约四分之一的化工反应过程至少包含一步加氢反应。加氢反应的核心之一是氢气活化,包括均裂和异裂两种机制。其中,氢气异裂产生极性的氢物种,具有反应活性高、对极性官能团

研究获得锯齿型石墨烯纳米带中室温铁磁性的直接实验证据

石墨烯作为独特的二维材料,其p轨道电子磁性与传统磁性材料中d/f轨道电子的局域磁性不同,这为探索纯碳基量子磁性开辟了新的研究方向。锯齿型石墨烯纳米带(zGNRs)因在费米能级附近可能具有独特的磁性电子态,被认为在自旋电子学器件领域具有潜力。然而,通过电输运方法探测zGNRs的磁性面临多重挑战。例如,自下而上组装的纳米带通常长度过短,难以进行可靠的器件制备。同

研究开发出质子交换膜燃料电池铁/氮-碳非贵金属催化剂

质子交换膜燃料电池(PEMFC)被誉为“氢气的充电宝”,具有高效率、快启动、零排放等优势,在交通、便携式电源和固定式发电等领域具有应用潜力。近日,中国科学院过程工程研究所王丹、张锁江团队等合作,基于纳米级中空多壳层结构(HoMS),创新性开发出“高曲率内壳层活化位点+带负电外壳层防护促脱”的曲面单原子铁催化剂(CS Fe/N-C),构建出独特的“外护内催”微

m.cnreagent.com

m.cnreagent.com